Raden Maulana Makdum Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang adalah anggota wali songo yang letak makam aslinya masih menjadi misteri hingga saat ini. Jika ingin tahu kisah hidup sang sunan, Anda bisa menyimaknya dalam biografi Sunan Bonang ini. Selamat membaca!

- Nama Lengkap

- Raden Maulana Makdum Ibrahim

- Nama Lain

- Bong Ang

- Tahun Lahir

- 1465

- Meninggal

- 1525

- Pasangan

- Dewi Hirah

- Anak

- Dewi Ruhil, Jayeng Katon, Jayeng Rono

- Orang Tua

- Sunan Ampel (Ayah), Nyi Ageng Manila (Ibu)

Di antara sembilan wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, ada satu sosok yang dikabarkan memiliki karamah berupa kemampuan mengendalikan air di suatu daerah. Ia adalah Sunan Bonang yang profilnya akan dibahas dalam biografi ini.

Ya, anggota wali songo yang merupakan putra Sunan Ampel ini mampu membuat sebagian daerah di sepanjang aliran Sungai Brantas kekeringan air, dan sebagian yang lain jadi banjir. Ia juga bisa mencari sumber air di tempat yang sulit air sekali pun.

Tak hanya itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai sosok yang sangat menguasai ilmu fikih, tasawuf, ushuluddin, arsitektur, seni, sastra, dan ilmu silat tingkat tinggi. Bahkan kabarnya, ia dapat mengalahkan Nyai Pluncing, sosok penerus ajaran ilmu hitam Calon Arang.

Setelah menyimak ulasan singkat di atas, apakah Anda jadi makin tertarik untuk menyimak biografi Sunan Bonang selengkapnya? Jika ya, tunggu apalagi? Langsung saja baca uraian di bawah ini!

Kehidupan Pribadi

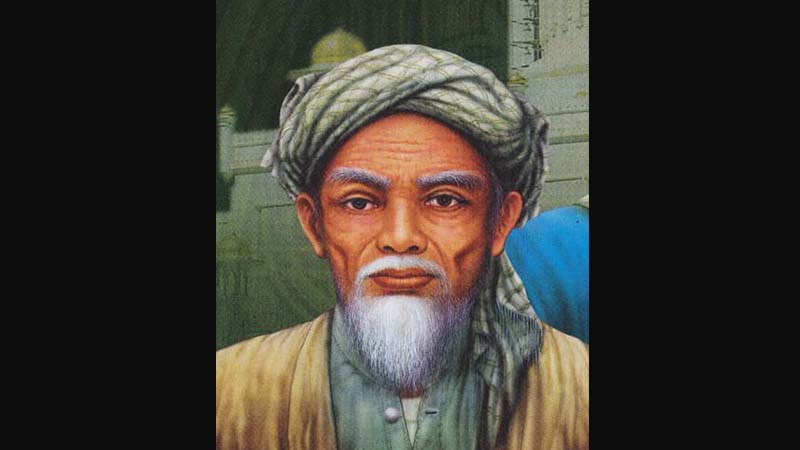

Sumber: Wikimedia Commons

Sebelum menyimak lebih jauh tentang sepak terjang sang sunan dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, mari kita bahas dahulu mengenai kehidupan pribadinya dalam biografi Sunan Bonang berikut.

1. Latar Belakang Keluarga

Sunan Bonang lahir dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim pada tahun 1465. Ia juga dikenal dengan nama Bong Ang. Nama Bong mengikuti marga ayahnya, Bong Swi Hoo alias Raden Rahmat alias Sunan Ampel.

Ibu Raden Maulana Makdum Ibrahim bernama Dewi Condrowati atau lebih dikenal dengan nama Nyi Ageng Manila. Kakeknya dari pihak Sunan Ampel adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, sedangkan kakeknya dari pihak Dewi Condrowati adalah Aryo Tejo, adipati Tuban. Raden Maulana memiliki adik bernama Raden Qosim yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Drajat.

Jika diurutkan, keturunannya dari pihak ayah bisa sampai pada Nabi Muhammad. Begini silsilahnya, Raden Maulana bin Raden Rahmat bin Maulana Malik Ibrahim bin Syekh Jumadil Qubro bin Ahmad Jalaludin Khan bin Abdullah Khan bin Abdul Malik Al Muhajir bin Alawi Ammil Faqih yang berasal dari Yaman.

Kemudian, Alawi Ammil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbath bin Ali Kholi’ Qosam bin Alawi Ats-Tsani bin Muhammad Sohibus Saumi’ah bin Alawi Awwal bin Ubaidullah bin Muhammad Syahril bin Ali Zainal ‘Abidin bin Hussain (putra Fatimah Az Zahra binti Nabi Muhammad). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Raden Maulana merupakan seorang sayyid.

2. Pendidikan

Sejak kecil, Raden Maulana Makdum Ibrahim sudah mempelajari ilmu pengetahuan dan ilmu agama dari ayahnya, Sunan Ampel. Ia belajar bersama murid-murid ayahnya yang lain, seperti Raden Patah, Raden Kusen, dan Sunan Giri.

Saat beranjak remaja, ia merantau ke Negeri Pasai (Aceh) dan memperdalam agama Islam di sana. Di Pasai, Raden Maulana Makdum Ibrahim menjadi murid Syaikh Maulana Ishak. Selesai menimba ilmu di Pasai, Sunan Ampel memerintahkannya untuk pulang dan berdakwah di daerah Tuban dan sekitarnya.

3. Kehidupan Asmara

Raden Maulana Makdum Ibrahim menikah dengan seorang wanita bernama Dewi Hirah. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai seorang putri dan dua orang putra. Ketiganya adalah Dewi Ruhil, Jayeng Katon, dan Jayeng Rono.

Dewi Hirah juga bukan orang sembarangan. Istri Raden Maulana tersebut merupakan putri dari Raden Jakanda atau juga dikenal dengan nama Sunan Bangkalan dari pernikahan dengan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Tarub.

Raden Jakanda mendapat julukan Sunan Bangkalan memusatkan dakwah di daerah Bangkalan, Madura. Meski bermukim di Madura, mertua Raden Maulana itu sebenarnya merupakan ulama keturunan Kerajaan Pajajaran.

Baca juga: Biografi Ernest Douwes Dekker, Aktivis Keturunan Belanda yang Memperjuangkan Nasib Kaum Pribumi

Pernah Berdakwah dengan Cara Keras

Wali songo terkenal berkat dakwahnya yang mampu menarik semua golongan. Sehingga, masyarakat Jawa yang tadinya banyak menganut Hindhu, Buddha, Animisme, dan Dinamisme jadi tertarik dengan Islam.

Namun, ternyata dalam Babad Daha-Kediri, Sunan Bonang yang kita bahas dalam biografi ini dikisahkan pernah menggunakan cara yang keras dalam berdakwah. Namun, hal tersebut terjadi sebelum ia memutuskan untuk berdakwah dengan media seni. Ini dia kisah selengkapnya.

Pada suatu hari, Sunan Bonang bersama para pengikutnya melakukan perjalanan ke Kediri. Setibanya di daerah aliran Sungai Brantas, ia mengetahui bahwa masyarakat setempat masih belum memeluk Islam.

Ketika mendapati ada banyak arca yang diberi sesaji di desa tersebut, ia pun menghancurkan arca-arca tersebut. Ia tak ingin masyarakat menyembah arca yang tak memiliki kekuatan apa-apa.

Tak hanya itu, ia juga mengubah aliran Sungai Brantas sehingga sebagian daerahnya terkena banjir, dan sebagian lainnya mengalami kekeringan. Kutukan dari sang sunan ini disebabkan karena ia kesal dengan sikap salah satu penduduk desa.

Kala itu, ia memerintahkan pengikutnya meminta air pada penduduk untuk berwudu. Namun, saat sang pengikut meminta air pada seorang gadis, gadis itu malah bersikap kasar dan mengatakan, “Kamu baru saja lewat sungai. Mengapa minta air simpanan. Di sini tidak ada orang yang menyimpan air kecuali air seniku ini sebagai simpanan yang jernih bila kamu mau meminumnya.”

Saking kesalnya, saat itu juga ia mengutuk gadis-gadis desa tersebut agar tak mendapatkan jodoh sebelum usianya tua. Begitu juga dengan kaum perjakanya, ia mengatakan bahwa mereka tak akan menikah sebelum menjadi perjaka tua.

Di daerah itu, Sunan Bonang mendapatkan perlawanan keras dari dua tokoh. Keduanya bernama Ki Buto Locaya dan Nyai Plencing yang menganut Bhairawa-Tantra (penganut ajaran Tantra yang menyimpang).

Dalam melawan Sunan Bonang, Buto Locaya dan Nyai Plencing sampai mengerahkan jin dan setan yang tidak terkira banyaknya. Namun, mereka berdua beserta pasukan jin setannya kalah dari Sunan Bonang yang ilmunya lebih tinggi.

Pergi ke Demak

Menurut naskah Hikayat Hasannuddin, setelah keributan yang terjadi di daerah Kediri, Sunan Bonang dipanggil oleh Raden Patah untuk datang ke Demak. Setibanya di Demak, ia diberi amanat oleh Raden Patah untuk menjadi imam Masjid Agung Demak.

Namun, ia menduduki posisi itu tak begitu lama karena harus pergi ke tempat kakak kandungnya, Nyai Gede Maloka di Kadipaten Lasem, Jawa Tengah. Sedangkan posisi sebagai imam Masjid Agung Demak digantikan oleh Pangeran Karang Kemuning yang merupakan saudara iparnya.

Di Lasem, Sunan Bonang diminta untuk menjaga dan merawat makam nenek mereka, yaitu Putri Bi Nang Ti yang berasal dari Champa. Selain itu, ia juga diminta merawat makam Pangeran Wirabraja dan Arya Wiranegara, ayah mertua dan suami Nyai Gede Maloka.

Ketika berada di Lasem inilah cara pandang Sunan Bonang berubah. Ia sadar jika berdakwah dengan cara keras, maka orang-orang malah cenderung menolak dan melawan. Oleh sebab itu, ia mulai memanfaatkan seni dan budaya untuk menarik simpati masyarakat

Baca juga: Biografi Ratna Sari Dewi Soekarno, Istri Ke-5 Soekarno yang Cantik dan Cerdas

Ilmu Tenaga Dalam

Sumber: Instagram – firman-lam-alfatih

Raden Maulana Makdum Ibrahim adalah sosok wali yang mendalami ilmu tenaga dalam. Penasaran dengan cara sang sunan mengajarkan ilmu pada murid-muridnya? Tetap simak biografi Sunan Bonang ini!

Sunan Bonang terkenal memiliki ilmu yang tinggi. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan rasanya jika ia memiliki banyak murid yang berasal dari Tuban, Jepara, Pulau Bawean, hingga Madura. Meski memiliki banyak ilmu, yang paling terkenal dari Sunan Bonang adalah ilmu kebatinan.

Ia mengembangkan ilmu zikir dari Nabi Muhammad kemudian mengombinasikannya dengan keseimbangan pernapasan. Ilmu itu kemudian dikenal dengan sebutan rahasia alif lam mim atau bisa juga diartikan hanya Allah yang tahu.

Selain itu, ia juga menciptakan jurus bela diri yang gerakannya terinspirasi dari huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Jurus-jurus tersebut juga dimaksudkan agar murid-muridnya bisa sekaligus menghafal huruf-huruf yang menjadi penyusun Alquran. Kemudian jika sudah mencapai tingkat tertentu, para murid juga diwajibkan untuk memahami isi kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad tersebut.

Meski Sunan Bonang hidup di masa ratusan tahun yang lalu, ilmunya masih dilestarikan di Indonesia hingga saat ini, tepatnya di Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Didukung dengan perkembangan teknologi, padepokan ini menjadi semakin terkenal dan mendapatkan murid yang berasal dari beragam daerah di nusantara.

Baca juga: Biografi Laksamana Malahayati, Pahlawan Perempuan dari Aceh yang Menghabisi Cornelis de Houtman

Peninggalan Sunan Bonang

Raden Maulana Malik Ibrahim mewariskan banyak peninggalan, mulai dari karya sastra, alat musik, kitab, sampai resep kuliner. Jika ingin tahu selengkapnya, berikut sudah kami rangkum dalam biografi Sunan Bonang.

1. Suluk

Suluk adalah jenis karangan tasawuf yang banyak dikenal masyarakat Jawa dan Madura. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang menggunakan berbagai karya seni yang salah satunya adalah suluk.

Nah, beberapa karya suluk dari Sunan Bonang, yaitu Suluk Kaderesan, Suluk Wujil, Suluk Khaliafah, Suluk Regol, Suluk Wasiyat, Suluk Bentur, Gita Suluk Linglung, Gita Suluk Latri, Gita Suluk Ing Aewuh, dan Suluk Sunan Bonang.

Saat ini, suluk diakui sebagai karya sastra yang memiliki nilai keindahan luar biasa. Tak hanya itu, suluk juga mengandung makna yang sangat penting tentang kehidupan. Khusus untuk suluk-suluk karya Sunan Bonang, sekarang tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda.

2. Gamelan Jawa

Dahulu, alat musik tradisional Jawa yang sering disebut gamelan, sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Gamelan selalu digunakan untuk acara keagamaan maupun kesenian, seperti pewayangan, pertunjukan tari, dan lain-lain.

Melihat kondisi tersebut, Sunan Bonang jadi berpikir untuk menyisipkan dakwah dalam acara kesenian yang saat itu begitu terkenal, yaitu wayang. Bahkan, Sunan Bonang menjadi salah satu dalang yang kemampuannya tak bisa diremehkan.

Dalam pementasan wayang yang sering ditampilkannya, Sunan Bonang sering memainkan kisah perseteruan antara Pandawa dan Kurawa. Kisah ini ditafsirkan sang sunan sebagai peperangan antara peniadaan (nafi) dan peneguhan (isbah). Dalam pergelaran wayangnya pula, Sunan Bonang kerap memasukkan pesan-pesan ketauhidan.

Selain menjadi dalang, ia juga menggubah tembang-tembang Jawa yang dimainkan menggunakan gamelan Jawa. Salah satu tembang gubahannya yang berjudul Tombo Ati menjelaskan tentang cara mengobati jiwa dengan cara lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

Tak berhenti sampai di situ, Sunan Bonang juga menambahkan sebuah alat musik ke dalam rangkaian gamelan. Alat musik ini terbuat dari kuningan dan menonjol di bagian tengahnya.

Memang bentuknya mirip dengan gong, hanya saja dalam ukuran yang lebih kecil. Cara memainkannya adalah dengan dipukul menggunakan kayu. Alat musik ciptaan Sunan Bonang itu juga dinamakan Bonang, sesuai nama tempat yang menjadi kediaman sang sunan, yaitu Desa Bonang di Lasem.

Baca juga: Biografi Nyi Ageng Serang, Pahlawan Wanita dari Grobogan yang Merupakan Ahli Strategi Perang

3. Kitab, Puisi, dan Prosa

Sunan Bonang tak hanya mengajarkan ilmu tasawuf lewat suluk, tapi juga lewat kitab yang ditulisnya. Ya, kitab berjudul Tabnihul Ghofilin yang ditulisnya mengajarkan kepada manusia agar dalam menjalani kehidupan selalu dengan kesungguhan dan kecintaan kepada Allah. Hingga saat ini, kitab yang memiliki 234 halaman tersebut sangat digemari oleh para santri.

Selain kitab, ia juga menulis beberapa puisi dan prosa. Puisi dan prosa karangannya tertulis dalam buku berjudul Het Boet Van Bonang. Buku tersebut juga memuat terjemahan dalam bahasa Belanda.

4. Resep Bubur Suro

Masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa, umumnya menjadikan bubur sumsum sebagai hidangan takjil di bulan Ramadan. Namun, masyarakat yang berada di sekitar komplek Makam Sunan Bonang di Tuban lebih memilih bubur suro sebagai menu takjil.

Menurut cerita warga dan penjaga Makam Sunan Bonang, dahulu bubur suro dimasak langsung oleh sang sunan. Sepeninggal Sunan Bonang, masyarakat sekitar tetap melestarikan bubur suro dengan cara memasaknya setiap hari di bulan Ramadan dengan resep turun temurun.

Meski tergolong hidangan tradisional, popularitas bubur suro seolah tak lekang dimakan waktu. Setelah salah Asar selama bulan Ramadan, warga pasti berbaris rapi untuk mendapatkan jatah bubur suro.

Oleh sebab itu, pantas saja jika panitia takjil bisa menghabiskan 25 kg beras, 6 kg daging sapi, 10 kg tulang sapi, dan 10 butir kelapa untuk sekali memasak bubur suro. Agar bubur tetap memiliki rasa dan aroma yang khas, bahan-bahan itu dimasak selama tiga jam dengan kayu bakar.

Baca juga: Biografi Moh Yamin, Tokoh Penting di Balik Lahirnya Sumpah Pemuda dan Pancasila

Akhir Hayat dan Makam yang Masih Diperdebatkan

Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Tuban

Inilah akhir kisah Sunan Bonang dalam biografi ini. Ia meninggal pada tahun 1525. Saat ia wafat, murid-muridnya sempat saling berseteru karena ingin sang guru dimakamkan di daerah mereka masing. Mungkin karena itulah posisi makam sang sunan saat ini menjadi rancu.

Ada beberapa tempat yang diyakini menjadi makam Sunan Bonang. Lokasi pertama dan paling populer adalah yang terletak di belakang Masjid Agung Tuban. Tempat kedua berada di sebuah bukit yang terletak di pinggir pantai utara (termasuk dalam wilayah Lasem, Rembang).

Meski beberapa orang meyakini bahwa makam sang sunan berada kaki bukitnya, tapi tak ada cungkup atau batu nisan yang menjadi penanda. Hanya ada tanaman melati yang bisa dijadikan patokan.

Namun, dibanding makam sunan sendiri, Mbonang, petilasan sang sunan yang berada di atas bukit, justru lebih terkenal. Sebab, di sana ada sebuah batu yang konon merupakan tempat salat Sunan Bonang.

Dipercaya demikian karena pada batu tersebut ada ukiran telapak kaki yang konon merupakan milik sang sunan. Batu ini berada dalam satu kompleks yang sama dengan makam Putri Cempo, nenek Sunan Bonang.

Sementara itu, lokasi ketiga dipercaya ada di Tambak Kramat, Pulau Bawean, Jawa Timur. Di sini, ada dua makam yang dipercaya sebagai makam Sunan Bonang. Keduanya sama-sama terletak di tepi pantai.

Namun, dari dua makam tersebut, yang tampak terurus hanyalah satu makam. Sementara makam lainnya statusnya masih simpang siur. Ada yang percaya bahwa itu adalah makam sang sunan, tapi ada pula yang percaya bahwa itu adalah makam seorang pelaut dari Sulawesi yang terdampar di Bawean.

Nah, untuk lokasi yang terakhir dipercaya berada di sebuah tempat bernama Singkal yang terletak di tepi Sungai Brantas. Pendapat ini muncul karena kisah dalam Babad Kadhiri yang menyatakan bahwa Sunan Bonang melancarkan dakwah di Kediri, tapi berakhir dengan kegagalan.

Baca juga: Biografi Sultan Ageng Tirtayasa, Pahlawan Nasional Asal Banten yang Dikudeta Putranya Sendiri

Pelajaran yang Bisa Dipetik dari Biografi Sunan Bonang

Itu tadi adalah profil dan biografi Sunan Bonang yang telah kami rangkum secara lengkap, mulai dari latar belakang keluarga, perjalanan dakwah, hingga kontroversi tentang makamnya. Apakah Anda sudah merasa puas dengan sajian di atas?

Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dengan membaca biografi Sunan Bonang ini. Salah satunya, Anda mungkin jadi paham bahwa hanya kelembutan dan kesabaran yang mampu menyentuh hati seseorang karena arti kebenaran untuk masing-masing orang bisa saja berbeda. Jadi, jika ingin orang lain paham apa yang sebenarnya Anda maksud, jangan sampai menyampaikannya dengan kekerasan.

Nah, jika Anda ingin mendapatkan inspirasi dari biografi tokoh-tokoh selain Sunan Bonang, terus simak PosBagus.com. Selain tentang tokoh, ada juga informasi menarik lain, seperti tentang wisata, kuliner, kutipan-kutipan yang romantis, maupun cerita yang menggelitik.