"Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja." Kalimat tersebut merupakan salah satu quotes populer dari Buya Hamka. Teruntuk Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang sosok ulama dan sastrawan ini, lebih baik baca biografi Buya Hamka berikut!

- Nama

- Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)

- Tempat, Tanggal Lahir

- Tanjung Raya, 17 Februari 1908

- Meninggal

- Jakarta, 24 Juli 1981

- Pekerjaan

- Ulama, Sastrawan, Pengajar, Politikus

- Pasangan

- Sitti Raham (m. 1929–1972), Sitti Khadijah (m. 1973–1981)

- Anak

- Rusydi Hamka, Irfan Hamka, Aliyah Hamka

- Orang Tua

- Abdul Karim Amrullah (Ayah), Safiyah (Ibu)

Jika Anda pencinta karya-karya sastra, nama Buya Hamka mungkin sudah tak asing lagi di telinga Anda. Kalau pun bukan, Anda mungkin pernah mendengar cerita singkat mengenai biografi Buya Hamka. Pasalnya, meskipun sudah meninggal di tahun 1981 silam, karya-karyanya tetap dinikmati oleh banyak orang.

Ditambah lagi, di tahun 2000-an, novel karyanya diangkat menjadi sebuah film, seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wicjk dan Di Bawah Lindungan Ka’bah. Tak hanya karyanya saja, kisah hidupnya juga diangkat ke dalam film berjudul Buya Hamka (2020).

Hal-hal tersebut tentunya membuat nama Buya Hamka semakin dikenal oleh lintas generasi. Tak heran jika kemudian banyak orang penasaran dan mencari tahu biografi Buya Hamka.

Selain sebagai sastrawan, dulu ia juga dikenal sebagai salah satu ulama terbaik di Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Ia juga sempat mengisi ceramah di stasiun radio milik pemerintah, yakni Radio Republik Indonesia (RRI).

Jadi, bagaimana? Apakah Anda sudah tidak sabar membaca profil dan biografi lengkap tentang Buya Hamka? Jika ya, tunggu apalagi? Yuk, segera simak dalam uraian berikut ini!

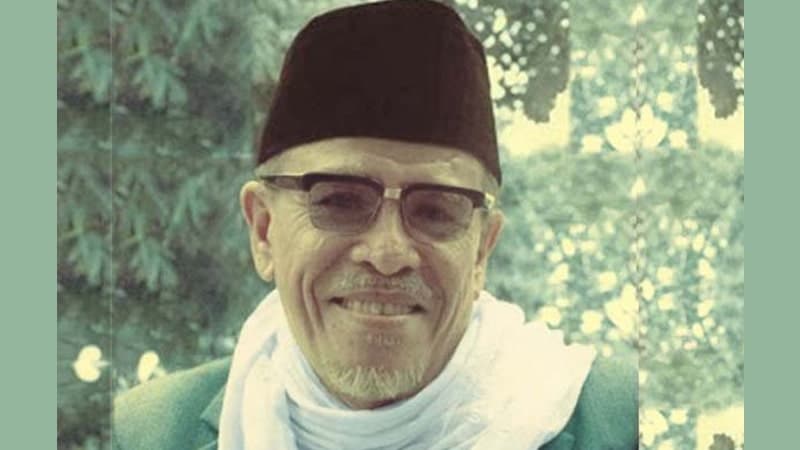

Kehidupan Pribadi

Sumber: Wikimedia Commons

Hal pertama yang akan dibahas dalam artikel biografi ini adalah kehidupan Buya Hamka, seperti masa kecil, pendidikan, hingga pernikahannya. Seperti apa kisahnya? Baca langsung ulasannya, yuk!

1. Masa Kecil

Buya Hamka lahir dengan nama Abdul Malik Karim Amrullah pada 17 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Sumatra Barat. Kata Hamka sendiri sebenarnya adalah singkatan dari namanya yang di depannya ditambah gelar “haji” (H). Ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Ayahnya, Abdul Karim Amrullah atau yang akrab disapa Haji Rasul merupakan pembaharu Islam yang menentang tradisi dan ajaran tarekat. Haji Rasul menikah dengan Safiyah setelah istri pertamanya, Raihana, meninggal di Makkah. Raihana adalah kakak dari Safiyah. Ia memiliki seorang anak bernama Fatimah yang kemudian menjadi saudara tiri dari Buya Hamka.

Sewaktu kecil, ia sering menghabiskan waktu bersama neneknya, Sitti Tarsawa, lantaran ayahnya sering bepergian untuk berdakwah. Dari sang nenek, ia belajar banyak hal, seperti nyanyian, pencak silat, pantun, dan tari-tarian.

Meski begitu, ia dikenal sebagai anak yang nakal. Dirinya kerap memaksa teman-temannya untuk mengikuti kehendaknya. Suatu ketika ia juga pernah membohongi ayahnya agar dapat pergi ke bioskop untuk menonton film bisu.

Baca juga: Biografi Ahmad Yani, Pahlawan Revolusi yang Cemerlang di Bidang Militer Sejak Muda

2. Pendidikan

Bagaimana jenjang pendidikannya mungkin jadi salah satu hal yang membuat Anda penasaran dan membaca biografi Buya Hamka. Ketika umur menginjak empat tahun, ia mengikuti orang tuanya pindah ke Padang Panjang. Di sana, ia diajari salat dan membaca Alquran oleh Fatimah. Setelah memasuki usia tujuh tahun, barulah dirinya mendaftar ke Sekolah Desa.

Pagi hari ia belajar di Sekolah Desa, sedangkan sore harinya mengambil kelas Diniyah School hingga akhirnya dirinya cakap berbahasa Arab. Belum sempat menamatkan Sekolah Desa, tahun 1918 ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Thawalib.

Di tempat itu, Hamka diwajibkan menghafal kita-kitab klasik, belajar ilmu nahwu, dan saraf. Sayangnya, sistem pembelajaran yang selalu menuntut untuk menghafal tersebut membuat dirinya merasa tak nyaman dan jenuh.

Di tengah-tengah kejenuhannya, ada satu mata pelajaran yang membuatnya bersemangat dalam mempelajarinya, yaitu arudh. Ilmu ini membahas tentang syair-syair dalam bahasa Arab beserta terjemahan dan maknanya.

3. Orang Tua Hamka Bercerai

Ia harus menerima kenyataan pahit saat usianya baru menginjak 12 tahun, yaitu perceraian kedua orang tuanya. Perbedaan pemahaman antara Haji Rasul dan kerabat istrinya kabarnya menjadi salah satu penyebab kandasnya rumah tangga mereka.

Sang ayah merupakan penganut agama yang taat, sedangkan keluarga Safiyah masih menjalankan tradisi yang bertentangan ajaran Islam. Setelah perceraian orang tuanya, anak lelaki ini pun jadi lebih dekat dengan alam.

Hamka senang menghabiskan waktu di danau Maninjau. Dengan melihat pemandangan di danau tersebut, tangisannya bisa mereda dan hatinya menjadi lebih nyaman. Walau begitu, tindakannya ini kerap dianggap ayahnya sia-sia hingga akhirnya ia kerap mendapatkan hukuman fisik.

Perpisahan kedua orang tuanya juga mempengaruhi kondisi psikologisnya. Saat remaja, ia pernah membolos selama lima belas hari hingga salah satu guru mendatangi rumahnya. Mengetahui hal itu, Haji Rasul pun marah, lalu menamparnya. Ketakutan pada ayah akhirnya mendorongnya untuk kembali masuk sekolah seperti biasa.

4. Gemar Membaca Buku

Saat membahas biografi Buya Hamka, rasanya kurang lengkap jika tak menyinggung kegemarannya membaca buku. Semenjak mengetahui gurunya, Zainuddin Labay El Yunusy, membuka perpustakaan, ia kerap menghabiskan waktunya di sana untuk membaca. Ia banyak membaca karya sastra dari Balai Pustaka, karya terjemahan Arab, dan cerita China.

Dari situlah Hamka mulai pandai membuat cerita versinya sendiri. Ia pun pernah mengirimkan surat cinta kepada teman perempuannya yang isinya disadur dari buku-buku yang telah dibacanya. Dirinya pun rela bekerja serabutan seperti membuat kopi dan memotong karton agar mendapat uang untuk menyewa buku.

Lelaki tersebut memiliki waktu khusus untuk membaca buku, yakni tiga jam sebelum belajar di Thawalib. Kebiasaannya tersebut rupanya tak disukai Haji Rasul. Ketika mendapatinya membaca buku cerita, sang ayah langsung menegurnya. Sehingga, saat diperhatikan saat ayah, dirinya mulai meletakkan buku cerita yang sedang dibacanya dan berpura-pura membaca buku agama agar tak dimarahi.

5. Senang Merantau

Sebelum mengulik soal biografi Buya Hamka, Anda mungkin belum paham mengenai hal yang ia sukai selain membaca buku. Setelah orang tuanya bercerai, Hamka mulai senang bepergian jauh sendirian. Sejumlah daerah di Minangkabau pun telah ia sambangi. Bahkan, dirinya pernah membolos sekolah agar bisa mengunjungi ibunya di daerah Maninjau.

Ketika berada di asrama, Hamka pun sering menghabiskan hari bebas Sabtu untuk berpetualang di sekitar Parabek. Dari perjalanannya itu, hal yang paling ia sukai adalah melihat pidato adat dan menghadiri pelantikan para penghulu. Dengan begitu, dirinya dapat mencatat dan menghafal petikan-petikan pantun dari pidato adat yang didatanginya.

Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Hamka pernah melakukan perjalanan ke pulau Jawa sendirian tanpa sepengetahuan sang ayah. Namun ia terpaksa menghentikan perjalanannya ketika baru sampai di Bengkulu lantaran terserang berbagai penyakit.

Awalnya, dirinya menderita malaria yang kemudian disusul dengan penyakit cacar. Meski begitu, Hamka tetap meneruskan perjalanan hingga sampailah di Napal Putih. Di sana ia bertemu dengan kerabatnya dan beristirahat selama kurang lebih dua bulan.

Setelah itu, kerabatnya memulangkan Hamka ke Maninjau. Saat itu tubuhnya masih dipenuhi bekas cacar yang membuatnya merasa minder karena kerap diolok-olok oleh teman-temannya. Dari kebiasaan merantau tersebut, sang ayah pun menjulukinya “Si Bujang Jauh” lantaran ia selalu berusaha menjauhi orang tuanya sendiri.

Semakin bertambah usia, semakin jauh pula tempat-tempat yang dituju Hamka. Pada bulan Juli 1924, ia pergi ke Yogyakarta dan menumpang di rumah salah satu perantau Minang, Marah Intan. Di sana, dirinya pun bertemu dengan adik ayahnya, Jafar Amrullah.

Hamka lalu dipertemukan pamannya dengan Ki Bagus Hadikusumo untuk belajar tafsir Alquran. Dari gurunya itu, ia mulai mengenal organisasi Sarekat Islam yang kemudian bergabung menjadi anggotanya.

Dari organisasi tersebut, dirinya juga belajar tentang gerakan sosial dan politik yang salah satunya dipelopori oleh HOS Tjokroaminoto. Ketekunan dan semangat Hamka dalam belajar pun akhirnya berhasil mencuri perhatian Tjokroaminoto.

6. Pergi Naik Haji

Sang Ayah pernah berjanji untuk membiayai Hamka berpergian ke Arab. Namun karena janji itu tak kunjung dipenuhi, dirinya pun mulai merencanakan perjalanannya sendiri.

Sebelum berangkat, dia hanya berkata pada ayahnya akan pergi ke tempat yang jauh. Keterbatasan biaya memaksanya harus berjalan kaki agar bisa sampai ke Padang. Saat kapalnya singgah ke pelabuhan Belawan, Hamka bertemu dengan Isa, salah satu teman yang kemudian membantu menambah ongkos perjalannya.

Kapal yang ditumpangi Hamka berangkat menuju Jeddah pada awal Februari 1927, bertepatan dengan bulan Rajab sekaligus keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Makkah. Karena kepiawaiannya dalam membaca Alquran, ia begitu dihormati selama perjalanan di atas kapal.

Setibanya di Makkah, Hamka menumpang di rumah Syekh Haji Amin Idris, salah satu pemandu haji Indonesia. Di sana, ia bekerja di percetakan milik Tuan Hamid Kurdi agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di sela-sela pekerjaannya, dirinya pun menyempatkan diri untuk membaca buku, buletin Islam dalam bahasa Arab, dan kitab-kitab klasik.

Ketika ibadah haji hendak dilaksanakan, Hamka bergabung dengan orang-orang Indonesia yang terhimpun dalam Persatuan Hindia-Timur. Saat perkumpulan ini akan melaksakan manasik haji, ia dipercaya menemui putra Ibnu Saud, Amir Faishal dan Imam Besar Masjidil Haram, Abu Samah.

Usai menunaikan ibadah haji, Hamka hendak dipakaikan sorban oleh seorang syekh dan diberi nama. Namun, ia menolak dan menganggap kebiasaan ini sebagai “khurafat” atau perkara yang menyalahi ajaran Nabi Muhammad SAW.

Dirinya pun sempat berencana untuk menetap di Makkah sebelum akhirnya bertemu dengan Agus Salim. Salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia tersebut menasihati Hamka lebih baik mengembangkan diri dan turut berjuang di tanah air sendiri.

7. Pernikahan

Lewat biografi Buya Hamka ini, Anda juga akan membaca mengenai kisah cinta dan kehidupan pernikahannya. Kira-kira seperti apa, ya? Kisahnya berawal dari kepulangan Hamka ke tanah air setelah berhaji. Setelah itu, pamannya meminta dirinya untuk membantu mengobati duka Haji Rasul.

Kesedihan itu disebabkan oleh hancurnya rumah di Padang Panjang akibat gempa, gerak-gerik sang ayah diawasi Belanda, dan para pelajar di Thawalib mulai membangkang karena pengaruh komunis.

Mendengar pernyataan sang paman, dengan polosnya ia lantas bertanya bagaimana cara mengobatinya. Pamannya pun menjawab agar dirinya segera menikah. Siapa pasangannya, sang paman ternyata juga sudah menyiapkan. Ia adalah Siti Raham binti Endah Sutan, gadis dari kampung tetangga.

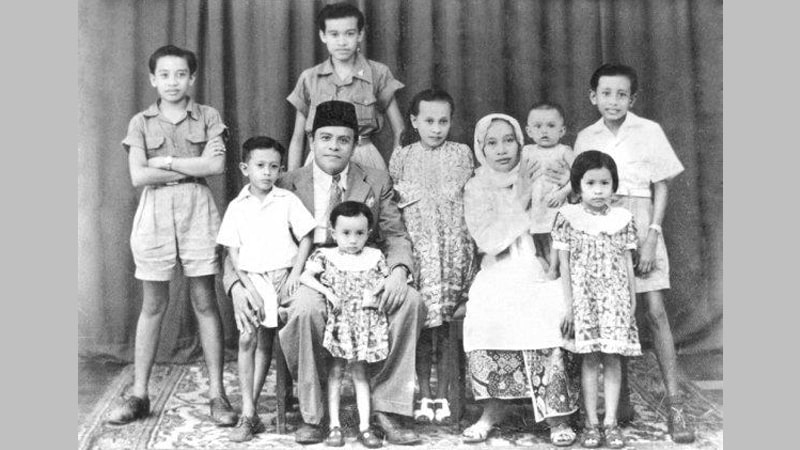

Hamka dan Raham pun akhirnya menikah pada 5 April 1929 saat usia keduanya menginjak 21 dan 15 tahun. Mereka lalu dikarunia 12 anak yang bernama Hisyam, Husna, Zaki, Rusydi, Fachry, Azizah, Irfan, Aliyah, Fathiyah, Hilmi, Afif, dan Shaqib. Hisyam dan Husna meninggal ketika masih balita.

Setelah pernikahan berlangsung kurang lebih tujuh tahun, sang ayah pun meminta Hamka untuk berpoligami seperti dirinya. Ia yang masih merasa trauma dengan perpisahan orang tuanya pun memilih meninggalkan rumah. Dirinya kemudian memilih tinggal di Medan dan menjadi tim redaksi majalah keagamaan bernama Pedoman Masyarakat.

Sepanjang hidupnya, pria ini sudah menikah dua kali. Pertama dengan Siti Raham yang meninggalkannya lebih dulu pada 1 Januari 1972 karena mederita sakit komplikasi. Kedua, ia menikah lagi dengan Siti Khadijah pada bulan Agustus 1973 atas saran dari anak-anaknya.

Baca juga: Biografi WR Supratman, Pencipta Lagu Indonesia Raya yang Pernah Menjadi Buronan

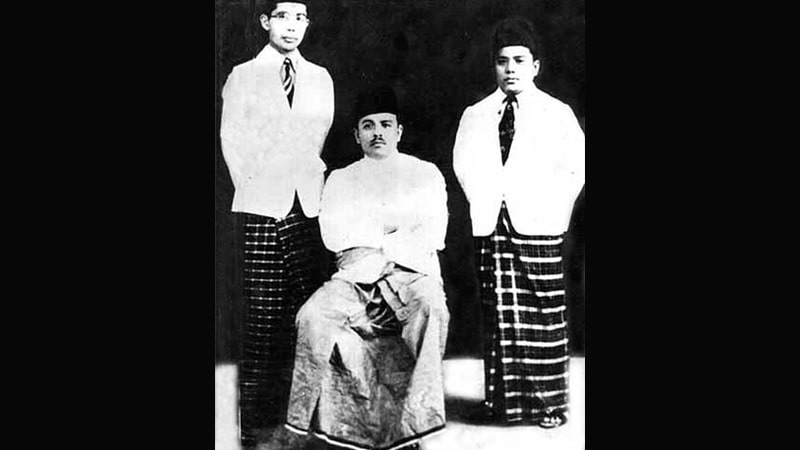

Perjalanan Karier

Sumber: Wikimedia Commons

Seperti yang banyak orang ketahui, Buya Hamka merupakan seorang ulama sekaligus sastrawan. Jika Anda penasaran bagaimana perjalanan kariernya, simak terus biografi Buya Hamka ini, ya!

1. Dunia Kepenulisan

Kota Medan menjadi saksi biksunya dalam mengawali karier sebagai penulis. Artikel pertamanya yang dimuat di harian Pelita Andalas membahas tentang pengalaman ibadah haji yang telah ditunaikannya.

Ia juga membuat tulisan tentang gerakan reformasi Islam di Minangkabau dan lembaga pendidikan Thawalib. Selain untuk majalah lokal dan surat kabar, dirinya juga membuat tulisan yang dikirimkan ke Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah.

Namun, honor karya tulis yang begitu kecil membuatnya harus melakoni pekerjaan lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia mengajar para pedagang kecil Kebun Bajalinggi. Di sini pulalah dirinya mendapatkan inspirasi untuk menulis novel berjudul Merantau ke Deli.

Tak hanya menjadi penulis, tahun 1928 ia juga bekerja menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Selain itu, dirinya juga pernah menjadi editor majalah Gema Islam, Pedoman Masyarakat, dan Panji Masyarakat. Pada tahun 1932, menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar sekaligus menjadi editornya.

Selain karya tulis yang dimuat di media massa dan majalah, ia juga menulis karya Islam dan fiksi, baik itu novel maupun cerpen. Si Sabariah merupakan roman pertama yang diterbitkannya pada tahun 1928.

Ia juga menulis buku autobiografi, biografi, sejarah, tasawuf modern, fikih, teologi, tafsir, pemikiran, pendidikan, dan masih banyak lagi. Beberapa karya besarnya meliputi Tafsir al-Azhar, novel Merantau ke Deli, Di Bawah Lindungan Ka’bah, dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck.

2. Organisasi Muhammadiyah

Artikel biografi Buya Hamka ini kurang menarik jika tak mengulik keterlibatannya dalam organisasi Muhammadiyah. Setelah menikah dengan Siti Raham, tiga bulan kemudian ia mengajak istrinya pindah ke Padang Panjang. Di sana awalnya ia bekerja sebagai guru agama, lalu mendirikan organisasi Muhammadiyah cabang Padang Panjang dan menjadi ketuanya.

Selain itu, ia juga menjadi pimpinan sekaligus pengajar di Tabligh School yang dibentuk oleh Muhammadiyah. Sekolah ini memberikan pengajaran tentang kepemimpinan, penyebaran, dan strategi dakwah Muhammadiyah.

Tahun 1931, Hamka diundang ke Kabupaten Bengkalis untuk mendirikan cabang Muhammadiyah. Setelah itu, ia dipercaya untuk mempersiapkan Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Selama berada di Makassar, para pimpinan Muhammadiyah setempat berusaha menimba ilmu darinya. Di sana, ia mengganti sistem pendidikan tradisional dengan mendirikan Tabligh School seperti di Padang Panjang. Pada tahun 1934, Tabligh School di Makassar berkembang menjadi Muallimin Muhammadiyah.

Di tahun yang sama, ia memimpin Kulliyatul Mubalighin yang bertujuan menyiapkan kader guru sekolah menengah tingkat tsanawiyyah dan mubalig. Di tahun 1934 pula dirinya diangkat menjadi anggota Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatra Tengah.

Hijrah ke Jakarta

Sumber: Instagram – glodokcity

Pada tahun 1949, bersama dengan istri (Siti Raham) dan anak-anaknya, ia bermigrasi ke Jakarta untuk memulai hidup baru. Saat itu, ia belum sanggup membeli rumah sendiri, sehingga hanya bisa menyewa rumah milik keluarga keturunan Arab di daerah Kebun Jeruk.

Untuk bertahan hidup, ia mengandalkan hasil penjualan buku-buku yang diterbitkan di Medan. Karena mengandalkan penghasilan dari hasil penjualan buku saja masih belum cukup, ia juga menulis untuk kolom di surat kabar Merdeka dan majalah Pemandangan. Beberapa tulisannya juga sempat terbit di majalah Mimbar Indonesia yang saat itu dipimpin oleh sahabat Chairil Anwar alias H.B. Jassin.

Masih di tahun 1949, ia diangkat sebagai pegawai Kementerian Agama yang saat itu dipimpin oleh KH Abdul Wahid Hasyim. Selama menjadi pegawai, ia sering memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi Islam di berbagai kota, seperti Jakarta, Yogyakarta, Ujung Pandang, dan lain-lain.

Meskipun Hamka pada tahun 1927 sudah pernah menunaikan ibadah haji, pada tahun 1950, ia kembali mengunjungi Tanah Suci. Selama di sana, ia mengunjungi beberapa negara Arab dan mendapatkan banyak inspirasi untuk menulis.

Pada tahun 1956, ia akhirnya membangun rumah untuk keluarganya di Kebayoran Baru, Jakarta Selata. Bersama istri, anak, dan cucu, Buya Hamka menghabiskan sisa usianya di kediamannya tersebut.

Baca juga: Biografi Dewi Sartika, Sang Srikandi Pendidikan dari Priangan

Keterlibatan di Dunia Politik

Hamka terpilih menjadi anggota konstituante Jawa Tengah pada Pemilu 1955. Namun, ia sempat menolak karena merasa posisi tersebut tak sesuai untuknya. Setelah didesak oleh Ahmad Rasyid Sutan Mansur, kakak iparnya, akhirnya ia bersedia menerima jabatan tersebut.

Selama menjabat, lelaki ini kerap mendapat rintangan lantaran selalu konsisten dengan prinsip dan ajaran agamanya, terlebih ketika dihadapkan dengan beberapa kebijakan pemerintah. Pada masa Soekarno, sikap Buya Hamka tersebut mengakibatkannya dipenjara pada tahun 1964–1966.

Awalnya Hamka diasingkan ke Sukabumi, lalu dipindah ke Puncak, dan akhirnya ke Megamendung. Masih sebagai tawanan, terakhir ia dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun. Selama di dalam penjara, cendekiawan ini mulai menulis salah satu karya, yaitu Tafsir al-Azhar.

Usai dibebaskan, ia didapuk menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama di Indonesia. Selama menjabat, ia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa yang mewakili suara umat Islam.

Namun, di tahun 1978, Hamka kembali menentang peraturan pemerintah. Pemicunya adalah dicabutnya peraturan libur selama bulan Ramadhan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudaayan Daoed Joesoef.

Pada tahun 1981, lagi-lagi Hamka bertentangan dengan pemerintah. Ia mengeluarkan fatwa tentang keharaman perayaan Natal bagi umat Islam. Fatwa tersebut keluar karena banyaknya instansi pemerintah yang menyatukan perayaan Natal dan Idul Fitri karena tanggalnya berdekatan. Ia membantah bahwa perayaan bersama ini adalah bentuk toleransi.

Munculnya fatwa MUI ini menuai kecaman dari pemerintah. Menteri Agama saat itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara, menuntut aturan tersebut dibatalkan karena dianggap mengusik kerukunan antar umat beragama.

Menanggapi tuntutan tersebut, Hamka memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MUI. Ia lebih memilih menanggalkan jabatannya daripada harus mencabut kembali fatwa yang telah ia putuskan.

Karya-Karya Buya Hamka

Topik selanjutnya yang akan dibahas di artikel biografi ini adalah karya-karya Buya Hamka. Ia tergolong penulis yang sangat produktif. Sepanjang hidupnya, dia telah menghasilkan puluhan karya fiksi maupun nonfiksi.

Sebelumnya, telah dibahas singkat jika Hamka tak menyelesaikan pendidikan formalnya. Meskipun begitu, kegemarannya membaca buku dan berkelana membuatnya memiliki kemampuan menulis yang luar biasa. Lantas, ada berapa banyak karyanya di bidang penulisan?

Menurut jurnalis asal Sumatra bernama Yunan Nasution, dalam kurun waktu 57 tahun, Hamka telah menulis 84 judul buku. Beberapa di antaranya adalah Merantau ke Deli, Revolusi Agama, 1001 Soal Hidup, Mandi Cahaya di Tanah Suci, dan masih banyak lagi. Sekitar tahun 1930-an, buku karya Hamka mulai bisa ditemukan di perpustakaan umum.

Sejak saat itu, novel-novel karyanya makin populer dan telah dicetak berulang kali. Tak hanya itu saja, beberapa novel Buya Hamka juga ada yang diadaptasi menjadi sebuah film.

Pada tahun 2011, Di Bawah Lindungan Ka’bah diangkat ke layar lebar dengan judul sama. Film tersebut disutradarai Hanny R. Saputra dan diperankan oleh Herjunot Ali, Laudya Cynthia Bella, Niken Anjani, dan pemeran lainnya. Di tahun 2013, novelnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck juga diangkat sebagai film drama romantis dengan judul sama.

Selain novel roman, karyanya juga banyak membahas tentang sejarah Islam. Ia memiliki cara tersendiri dalam memaparkan penelitiannya di bidang sejarah. Lewat buku Ayahku, ia menguraikan sejarah kebangkitan Islam di Minangkabau.

Dari banyaknya tulisan, salah satu karyanya yang dianggap paling berkesan adalah Tafsir al-Azhar. Ia menulisnya selama dipenjarakan pada masa pemerintah Soekarno. Tafsir tersebut tak hanya menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia, tapi juga Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Tuduhan Plagiat

Anda masih semangat untuk menyimak artikel biografi Buya Hamka ini, kan? Setelah membahas karya-karyanya, kini saatnya mengulik tudingan plagiat diberikan kepada Buya Hamka.

Pada tahun 1962, novelnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck ramai digunjingkan karena dianggap menjiplak Sous les Tilleuis, yakni karya pengarang asal Prancis bernama Jean Baptiste Alphonse Karr. Tentunya hal itu menyulut kericuhan para sastrawan Indonesia.

Masih di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 7 September, Abdullah Said Patmadji menulis keraguannya terhadap karya Hamka di rubrik surat kabar harian Bintang Timur. Ia menjelaskan bahwa Tenggelamnya Kapal Van der Wijck sangat mirip dengan saduran karya Mustafa Luthfi.

Tulisan tersebut tentu telah dibaca dan diperbincangkan masyarakat, dan mungkin juga sudah sampai ke telinga Hamka. Sayangnya, ia tak memberi tanggapan apa pun pada tudingan Abdullah Said.

Tak ingin menyerah, Abdullah Said kembali menulis esai dengan judul Aktor Tunggal dalam ‘Bohong di Dunia’ di surat kabar Bintang Timur pada tanggal 14 September 1962. Lagi-lagi, Buya Hamka sama sekali tak meresponnya. Hal itu membuat pembaca novel-novel Hamka merasa kecewa dan menyayangkan sikap bungkamnya.

Untuk lebih menegaskan opininya, di bulan Oktober 1962, Abdullah Said secara terang-terangan menulis esai berjudul Aku Mendakwa Hamka Plagiat!. Beberapa orang ada yang mendukung Abdullah Said, tapi ada pula yang membela Buya Hamka.

Baca juga: Biografi Maria Walanda Maramis, Pejuang Emansipasi Wanita dari Minahasa

Citra dan Pengakuan Umum

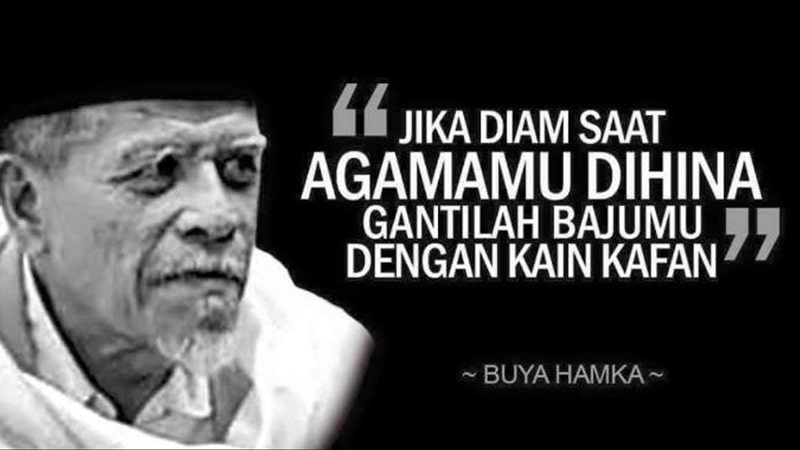

Hal berikutnya yang akan dibahas di artikel biografi Buya Hamka ini adalah gelar dan citra yang didapatkanya. Terlepas dari adanya tuduhan plagiat atas karyanya, Hamka diakui secara luas sebagai seorang yang cukup berarti dalam penyebaran agama Islam secara modern di Asia Tenggara. Ia juga diakui sebagai seorang pemikir Islam di Asia.

Saat menghadiri penganugerahan gelar doktor kehormatan di Universitas Kebangsaan Malaysia, Hamka disebut sebagai kebanggaan bangsa Asia Tenggara oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. Ia juga mendapatkan gelar Guru Besar dari Universitas Maestopo, Jakarta.

Dalam lingkungannya, ia dianggap sebagai seseorang yang teguh pada pendapat yang diyakininya, humanis, dan rendah hati. Menurut putra kelimanya yang bernama Irfan Hamka, sang ayah merupakan sosok yang selalu menjaga sikap dan tata krama agar terhindar dari konflik. Namun, soal agama, Hamka tidak akan pernah bisa berkompromi.

Dalam buku Irfan yang berjudul Ayah, ia membahas singkat soal biografi Buya Hamka dan menceritakan sifat pemaaf ayahnya yang patut ditiru. Ia menceritakan bahwa sang ayah tetap dengan lapang hati memaafkan dan menuruti permintaan terakhir Soekarno sebelum meninggal, yakni menjadi imam salatnya. Walaupun dulu Buya sempat dipenjarakan oleh Soekarno, ia tak pernah menyimpan dendam.

Akhir Hayat

Di artikel biografi ini, sebelumnya telah dibahas jika Buya Hamka pernah menjabat sebagai ketu MUI dan telah mengundurkan diri. Sejak saat itu, kesehatannya ternyata mengalami penurunan sehingga harus menjalani beragam pemeriksaan di rumah sakit Pertamina.

Beberapa hari dirawat, kondisi kesehatannya tetap saja tak membaik. Meskipun begitu, ia tetap menyempatkan untuk melakukan salat wajib dan sunah. Pada tanggal 23 Juli 1981, usai salat Dhuha, keadaan Hamka memburuk hingga ia berada dalam keadaan koma.

Ia sempat dibantu alat pacu jantung untuk bertahan hidup karena organ ginjal, paru, jantung, dan saraf sentralnya sangat lemah. Keesokan harinya, anak-anaknya sepakat untuk mencabut alat pacu jantung yang tersemat di tubuh sang ayah.

Tak lama setelah itu, tepatnya pukul 10:37 WIB, Buya Hamka menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya, yakni Jalan Raden Fatah III, Jakarta. Kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Saat pemakaman, Presiden Kedua Soeharto beserta Wakil Presiden Adam Malik turut memberi penghormatan akhir.

Secara anumerta, Hamka mendapatkan gelar Bintang Mahaputra Utama yang disematkan oleh pemerintah. Untuk mengenang Hamka, sejak tahun 2011, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Tak hanya itu, namanya juga diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam di Jakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka.

Pelajaran yang Bisa Diambil dari Biografi Buya Hamka

Demikianlah kisah perjalanan panjang Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka yang bisa Anda simak pada ulasan biografi ini. Bagaimana? Sudah cukup puas dengan informasi yang telah disajikan, bukan?

Setelah menyimak ulasan di atas, teladan yang bisa diambil dari sosok Hamka adalah selalu teguh dalam pendirian dan tak pernah berhenti membagi ilmu yang bermanfaat. Meskipun tak menjalani pendidikan formal, tapi ia tetap semangat belajar dengan cara membaca buku sehingga bisa mendapatkan ilmu yang teramat banyak.

Jika Anda tertarik untuk membaca profil tokoh inspiratif lainnya, telusuri langsung PosBagus.com, ya. Selain biografi Buya Hamka, Anda juga bisa membaca ulasan mengenai tokoh-tokoh dunia yang tak kalah menarik dan menginspirasi. Di antaranya ada Nelson Mandela, Albert Einstein, Steve Jobs, dan lain-lain. Selamat membaca!